Olhar os ecos sobre Espectro restauración, dirigido por Felippe Mussel

por Barbara Bello

Quando falamos em metade de um bioma afetado por chamas, falamos em morte. Especificamente, a que pretende a desaparição. Lembro de Vital Farias cantando sobre a floresta: o que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. Realizado em meio a um incêndio no Pantanal, Espectro Restauración (2022), de Felippe Mussel, intercepta a rapidez do fogo examinando-o a partir do som. Enquanto os passos do progresso avançam emudecendo, olhar para os ecos da floresta é colocar-se em posição de sentir e lembrar o que se perde.

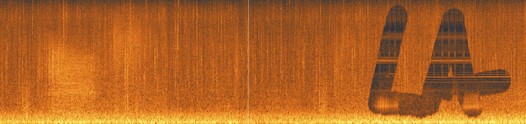

Um espectrograma atravessa a tela ao meio deixando rastros de uma violência extrema. Sua audiovisualidade convoca no corpo imagens tão incapturáveis quanto inescapáveis. Um incêndio como esse é obliteração e, assim, procurar modos de registrá-lo é dificultar sua efetivação. Não há imagem que alcance, mas precisamos delas para pensar. No espectrograma, o azul sonoro de muitas vozes vai se tornando inteiramente amarelo conforme o incêndio se aproxima. O fogo se sobrepõe. Parece um trecho de película queimada, uma imagem cujo dado central é a ausência. Palavras-azuis são cravadas sobre o amarelo: la naturaleza tiene derecho a la restauratión. A partir daqui, opera uma inversão: o fogo cessa, voltamos à floresta vivente. Ouvi-la depois do fogo é aliviante e assustador. Tive medo diante do encontro entre a palavra restauración e a sensação de irreparabilidade. O que existe depois que o fogo passa?

A impossibilidade do silêncio absoluto faz do som, no limite, um dado incontornável. Enquanto a voz da floresta e as marcas da violência ressoam é preciso perguntar o que seria uma escuta sensível. Através de um movimento vai e volta, Espectro Restauración convoca isso. Em seu gesto de montagem, o registro se desdobra numa imagem que ecoa. Para imaginar novos possíveis, é preciso tomar dimensão das perdas e se entender ao lado dessas outras vidas.